L’atroce vicenda di Verona, dove due giovani fratelli sono stati trovati morti e che, dalle indagini e dagli indizi di queste prime ore, sembra riconducibile a un cosiddetto omicidio-suicidio, è purtroppo soltanto l’ultimo anello di una catena di dolore ininterrotta, quella dei delitti in famiglia. All’interno della quale vengono soprattutto evidenziati i casi in cui la vittima è una donna – compagna o moglie, più raramente figlia – e che rientrano nella tassonomia della cronaca come femminicidi. Ma non si tratta che della categoria prevalente in un alveo ampio e tragicamente cospicuo, in cui contiamo anche delitti contro i figli, i secondi dopo quelli contro le donne, e in misura minore anche quelli contro gli uomini: padri, mariti, compagni che siano.

Gli omicidi famigliari ci dicono una cosa semplice: esiste un’ineliminabile quota di dolore, di sofferenza attiva e passiva, talvolta tradotta in violenza contro se stessi e contro gli altri. Se ne è parlato ieri nel workshop del Nodo di Gordio di cui abbiamo dato notizia su Startmag e che si svolge non lontano da Verona dov’è avvenuto quest’ultimo omicidio-suicidio. Siamo nel bacino del Nordest italiano che, nonostante la crisi e i cambiamenti, conserva una qualità della vita sicuramente superiore a quella di gran parte del resto del Paese, dell’occidente e del pianeta intero. Ma anche qui, appunto, il dolore e la mancanza di senso portano a drammi simili. Del resto, i record di suicidi in Europa si registrano nel Nord dove ricchezza, servizi pubblici e garanzie sociali sono di ottimo livello.

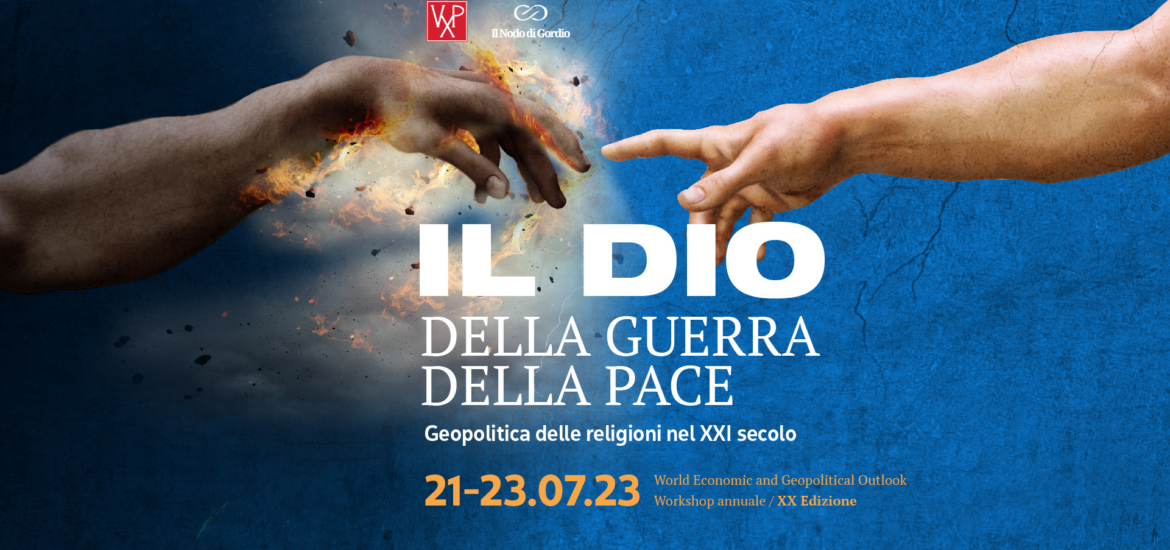

Le religioni di cui si è parlato nel convegno sul “Dio della guerra e Dio della pace” dovrebbero essere le prime a prendersi carico di questi sentimenti dell’essere umano: ma, come si è detto durante il convegno, le chiese istituzionali non riescono più a dare risposte efficaci. O, meglio, cercano di darle trasformandosi in mere agenzie sociali, ascoltando e accogliendo le richieste più materiali delle fasce socialmente disagiate: un’azione sicuramente meritoria ma non risolutiva della privazione di senso esistenziale, che nasce molto più nell’interiorità dell’uomo che non nelle sue condizioni di vita concrete.

Proviamo a rovesciare il ragionamento e a chiederci invece cosa riesca a dare serenità e felicità, se vogliamo usare questo termine molto ambiguo, alla nostra vita. Al di là dei successi occasionali, come quelli professionali, la maggior parte di noi riconduce la quota più piacevole della propria vita a cose molto minute e private, in primis il bene che ci lega agli nostri cari: famigliari, parenti ma anche amici. E quindi le agenzie sociali capaci di produrre senso e di combattere il dolore sono quelle relazionali: la famiglia, naturalmente, ma anche i luoghi di lavoro o di socializzazione come una palestra o un bar. Si tratta però di ambienti difficilmente istituzionalizzabili e anzi, lo vediamo nel dibattito politico, la pretesa di dare loro ordinamenti giuridici in molti casi produce confusione sociale, oltre che sfibranti dibattiti ideologici.

Vi sono poi altre agenzie come la scuola e la sanità, che hanno grande ruolo nel combattere la sofferenza, l’isolamento, l’emarginazione, la malattia e nel promuovere la sensibilità verso il bello, l’arte, la natura, il cibo, il viaggio. La capacità, cioè, di intrattenere relazioni positive non soltanto con gli altri esseri umani ma anche con la realtà oggettiva e con il patrimonio naturale e artistico-culturale, che è fonte di grande arricchimento nell’esperienza quotidiana. Ma anche qui, quando si mettono di mezzo le norme e i finanziamenti pubblici, la politica, le istituzioni, lo Stato e gli enti locali, magari mossi dalle migliori intenzioni, i risultati sono quasi sempre deludenti. Si potrebbe anzi ipotizzare di affidare tali servizi all’iniziativa dei privati e lasciare allo Stato soltanto il compito di sostenere le fasce di popolazione meno abbienti, perché possano godere del medesimo accesso degli altri cittadini, onde evitare iniquità inammissibili per una comunità che poggi su un minimo fondamento etico. C’è chi non condivide, insomma, la convinzione che la gestione pubblica diretta di salute e formazioni sia sempre la soluzione migliore.

Resta infine, al fondo di tutti questi tentativi di ragionamento, l’amara percezione che nell’esperienza dell’essere umano il dolore sia comunque ineliminabile. Che in alcuni casi si attivino meccanismi interiori, di natura psichica, che determinano una sofferenza patologica, contro la quale l’unica ipotetica soluzione o attenuante è alzare il livello dell’attenzione, della sensibilità. Non tanto da parte delle agenzie deputate ma soprattutto da noi, che così spesso incrociamo queste persone sofferenti senza rendercene conto. O magari girando il viso dall’altra parte.