«Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché senza che avesse fatto niente di male, una mattina fu arrestato»

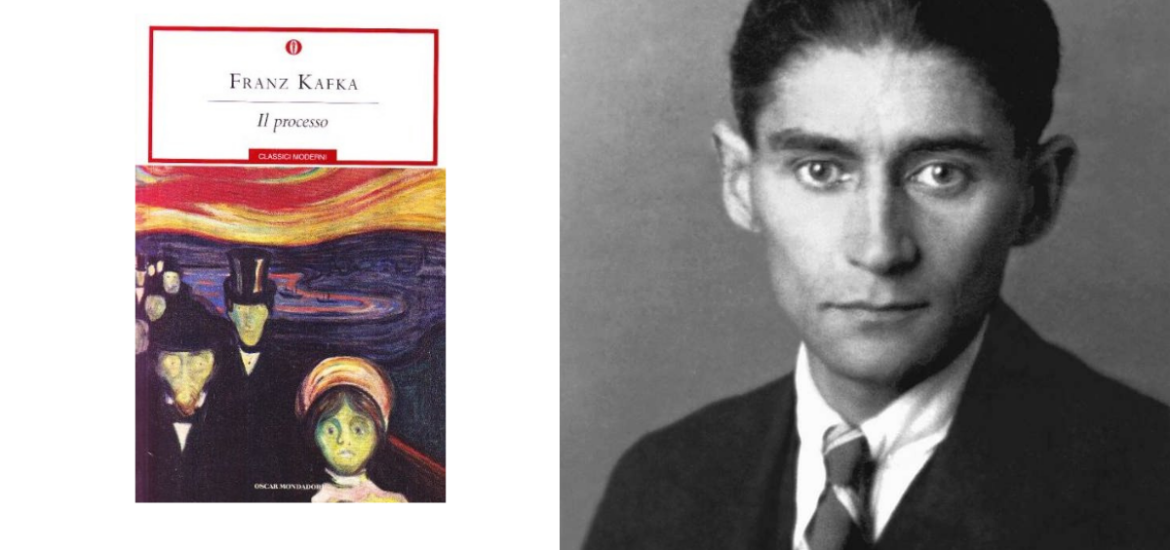

Franz Kafka – nato a Praga nel 1883 e morto di tubercolosi nella stessa città nel 1924 – scrisse “Il processo” tra il 1914 e il 1915 e, anche se l’opera rimase incompiuta, la prima edizione fu pubblicata postuma nel 1925, a cura del suo amico ed esecutore testamentario Max Brod, uno scrittore boemo che aveva ricevuto in consegna il manoscritto nel 1920 e salvò l’intero archivio delle opere incompiute di Kafka che invece aveva manifestato il desiderio che fossero bruciate alla sua morte.

Come scrisse Bruno Schulz nella prefazione dell’edizione del 1936: «Il romanzo, che Max Brod ricevette nel 1920 dall’autore sotto forma di manoscritto, è incompiuto. Alcuni capitoli frammentari, che avrebbero dovuto trovare la loro collocazione prima del capitolo conclusivo, vennero da lui separati dal romanzo, basandosi su quanto dichiarato da Kafka, e cioè che questo processo in idea è a dire il vero incompiuto e che le sue ulteriori peripezie non avrebbero apportato più nulla di essenziale al senso fondamentale della questione.»

La prefazione di Schulz viene riportata dall’edizione Feltrinelli come introduzione. Fu grazie a questo provvido salvataggio dei suoi scritti da parte dell’amico Brod che Franz Kafka, sconosciuto in vita divenne famoso subito dopo la sua morte. Lasciandoci in eredità, anche contro la sua stessa volontà, tra i vari scritti uno dei capolavori assoluti della letteratura mondiale del ‘900, un romanzo distopico che costituisce l’allegoria dell’angoscia esistenziale (in questo Kafka stesso riconosceva in Kleist e Dostoevskij ‘una parentela di consanguineità’ mentre Thomas Mann vi leggeva una ispirazione metafisica e la ricerca di Dio. Tanto che l’espressione “situazione kafkiana” è entrata nell’uso comune per riferirsi a condizioni esistenziali assurde, paradossali, razionalmente inspiegabili, angoscianti appunto.

Anche la persona più metodica, ordinata, abitudinaria, priva di eccessi – e l’impiegato di banca Joseph K. non era dissimile da questa sommaria descrizione – improvvisamente una mattina (il giorno del suo 30° compleanno) può ricevere la visita di personaggi sconosciuti che gli comunicano un ordine di arresto, pur consentendogli di continuare da casa l’attesa del processo e di recarsi al lavoro: una soluzione narrativa sui generis che ricorda la condizione degli arresti domiciliari, ma non c’è una notifica formale, un capo di imputazione, tutto resta sospeso in una delirante e continua attesa di un motivo, di una esplicitazione degli addebiti, soprattutto di quale sia il reato di cui viene accusato. Quella sera stessa, al ritorno dal lavoro parla di quanto accadutogli con la sua affittuaria, la signora Grubach. La padrona di casa lo rassicura circa l’arresto: «Lei non deve prendersela troppo a cuore. Che cosa non capita nel mondo!».

La descrizione del tribunale ove Josef si reca come da convocazione, la miriade infinita di stanze, aule, porte, scale, sottotetti comunicanti che si estendono a dismisura fin oltre la pianta del palazzo e di personaggi (figure torbide, inquietanti, ammiccanti, elusive, formali, severe, untuose, grottesche), che si incardinano alla perfezione in questo contesto ambientale, istituzionale e simbolico dove Josef K. pur chiedendola con insistenza non riesce ad avere una spiegazione al suo arresto, una motivazione al suo preannunciato processo, tratteggia un sistema giudiziario sordo e ottuso, in cui la burocrazia è tanto impietosa quanto cieca, pervicace e imprevedibile. Durante la prima udienza, molto affollata, il giovane K. tenta di difendersi spiegando l’illogicità manifesta della situazione: si trova lì, davanti a giudici e ad un folto pubblico senza conoscere i motivi della sua imputazione.

La platea gli è ostile ed ogni sua argomentazione viene confutata o respinta ma senza spiegazione alcuna. L’ambiente è decisamente opprimente, come potrebbe esserlo ogni sede giudiziaria, ma l’intrico di dedali, scale, solai, sottotetti, aule, uffici e la presenza di altri numerosi imputati, tutti in attesa del “loro processo”, rende il contesto incomprensibile, non esiste un nesso tra atto di costituzione di K. e accusa, mai chiarita, tutto rende quel luogo assurdo e soffocante, tanto che uno di quei giorni Josef si sente male e viene portato fuori da quegli stambugi, nelle scale.

Sono altresì presenti figure e azioni che nulla hanno a che vedere con il decoro di aule giudiziarie e che Josef incontra: una donna che fa il bucato e dice a K. che è atteso in udienza, un uomo e una donna appartati in atti sessuali, (lei è la moglie compiacente di un usciere), un pittore ritrattista per il tribunale che gli anticipa tre esiti possibili del processo. Sono dunque evidenti in modo stridente ed ambiguo i temi dell’incomunicabilità, del turbamento e della tentazione sessuale in una promiscuità fuori luogo e forse lasciva, della solitudine, dell’inquietudine e dei sensi di inadeguatezza e di colpa dell’uomo di fronte al mistero della vita, della sua impotenza a trovare la risposta al problema della precarietà esistenziale, che manda in frantumi ogni tentativo di darle un ordine emotivamente rassicurante.

La percezione indistinta di un implicito che resta inafferrabile ma di cui alcuni – oltre ai burocrati, ai funzionari e ai giudici – tra i presenti e i conoscenti di Josef sembra essere a conoscenza disarma ogni sforzo di comprensione razionale; ciò rende angosciante l’attesa e aumenta la sensazione di inquietudine in K.

Nessuno è tuttavia in grado di procurargli una razionale, intellegibile spiegazione, un nesso di causalità, nemmeno l’avvocato Huld presentatogli da suo zio Karl: Josef non ricava da lui uno straccio di linea difensiva, tutti esprimono la complessità e la gravità del reato senza tuttavia esplicitarglielo. Anzi proprio l’avvocato difensore, malaticcio e accudito da una giovane donna, Leni, che circuisce Josef, gli raccomanda prudenza e gli rivela in modo inquietante che in un angolo buio della stanza sta accovacciato il capo cancelliere del tribunale che si occupa del suo processo, ma non accenna ad una linea difensiva tanto che Josef gli revoca il mandato pensando di redigere una personale memoria difensiva. Nemmeno il commerciante Block che Josef trova a casa del legale, a cui fa da servo, riesce a dargli una mano, presentandogli una situazione complicata a motivo di sordide congreghe che agiscono nel palazzo giudiziario in danno degli imputati. L’unica, concreta possibilità di salvezza gli viene indicata da Leni, la cameriera del suo avvocato: “La smetta di essere così poco arrendevole – gli dice – …. Faccia la confessione alla prima occasione. Solo allora c’è la possibilità di sgattaiolare, solo allora”.

Un giorno Josef entra in una chiesa vuota e intravvede un prete sul pulpito apparentemente intento a preparare una funzione religiosa: il prete lo chiama ad alta voce e lo ammonisce per il suo comportamento con le donne, dimostrando di conoscere la sua condizione di imputato: egli è infatti anche il cappellano del tribunale. È intuibile un nesso tra la colpa presunta di K. le donne e la sua vita sessuale, un tema sottotraccia che ritorna ciclicamente a complicare una vicenda senza capo né coda.

Ciò non significa che il reato di cui K. deve rispondere sia attribuibile ad una condotta sessuale riprovevole, nè tanto meno a disturbi comportamentali derivanti dall’inconscio.

Né dal prete né dalla moltitudine dei personaggi che vivono nel tribunale come se fosse una loro dimora riesce ad avere alcuna spiegazione. Tutto è astratto, inestricabile, recondito, nascosto, quasi tipizzato in una immaginifica ‘rappresentazione universale’ che lo riguarda ma senza motivo apparente o sostanziale che sia.

“Lo sconsolato spirito tragico di Josef K. si alzerà anch’esso a questo livello universale quando osserverà che seguendo l’esegesi del prete la menzogna viene considerata l’ordinamento del mondo. Ritengo che Kafka fosse sensibile a questa alternativa ordine/disordine ancor più che alla tematica della giustizia, che invece è quella che ha maggiormente attratto l’attenzione degli interpreti. Josef K. è un uomo metodico: nei suoi cassetti tutto si trova ‘in perfetto ordine’, la sua vita è scandita – persino nei suoi risvolti sessuali – da una regolarità che sembra non modificabile. Tutte le mattine alla stessa ora la cuoca gli porta a letto la colazione: finché, una mattina, questo non succede”.

“Ciò che è avvenuto a me […] è solo un caso singolo e quindi in sé di poca importanza, e non lo prendo molto sul serio. Esso è però il segno di come si procede nei confronti di molte persone. È per questi che io sono qui, non per me”… “Il tribunale non vuole niente da te. Ti prende quando vieni e ti lascia andare quando te ne vai”. “La vera domanda è: da chi vengo accusato? Quale autorità gestisce il procedimento? E voi, siete impiegati? Nessuno indossa una uniforme, a meno che non si voglia definire tale il suo vestito” … “ma direi che sembra piuttosto un abito da viaggio. Su tali questioni io esigo chiarezza, e sono convinto che dopo questo chiarimento potremo congedarci nella massima cordialità”.

In un saggio Walter Sokel coglie in Kafka i prodromi di una filosofia di pensiero, espressi soprattutto nei sentimenti di angoscia e disperazione e nell’assurdità di ciò che riguarda Josef K. – si traduce nella descrizione degli spazi del romanzo: prevalgono infatti i luoghi chiusi e asfittici, come il tribunale, in cui K. si perde più volte e da cui può uscire solo con l’aiuto di altri personaggi.

Analoghe interpretazioni, con spiegazioni o rappresentazioni simboliche le troviamo nella visione di considerevoli autori della letteratura del ‘900 come André Gide e Jean Louis Barrault. Ogni suo tentativo di venire a capo della vicenda giudiziaria che lo riguarda non sortisce risultato: egli si è trovato evidentemente di fronte a forze sovrastanti, in sostanza a difendersi da una ‘giustizia costituita’ – pur nella continua allegoria di situazioni, contesti e personaggi che ne rappresentato il lato più oscuro, impenetrabile, autoritario persino irridente – e perciò stesso fondamentalmente, assurdamente ‘ingiusta’.

È interessante osservare che il critico James Hawes sostiene che molte delle descrizioni di Kafka circa i procedimenti giudiziari presenti ne Il Processo che sono evidentemente assurdi, sconcertanti e da incubo, si fondano sulle cognizioni giudiziarie dell’avvocato Franz Kafka (benché lavorasse nel settore delle assicurazioni) circa le descrizioni accurate e informate dei procedimenti penali tedeschi e austriaci del tempo, che erano inquisitori piuttosto che accusatori. In una pubblicazione di inizio del XXI secolo, che utilizza gli scritti di Kafka come suo punto di partenza, Pothik Ghosh afferma che con Kafka la legge “non ha alcun significato al di fuori del fatto di essere una pura forza di dominazione e determinazione”.

***

La narrazione, pur se riferita ad una singola persona – ‘l’imputato senza capo di imputazione’ Josef K. – assume un valore simbolico che trascende la pur grottesca parentesi di un anno che va dalla comunicazione dell’arresto (ripetiamo priva di un atto di notifica formale e individuazione di un ipotetico reato) alla esecuzione sommaria della pena di morte, senza che sia stata emessa una sentenza o che il Signor K. abbia mai potuto ascoltare dal suo giudice il reato che gli veniva addebitato né essere a sua volta ascoltato per poter difendersi. “Il processo” racconta l’epilogo esistenziale di un uomo che era stato chiamato ad un processo che non si è mai celebrato. Ma l’allegoria dell’angoscia esistenziale vissuta dal Signor K. diventa metafora che si estende all’intera umanità assumendo la condizione di soccombenza come sconfitta di fronte alla rappresentazione simbolica della giustizia quale braccio armato del potere usando la burocrazia come peso asfissiante e insopportabile, refrattario, ottuso che vince ogni tentativo di resistenza.

La coreografia della narrazione descrive una condizione di inaccessibilità: Josef K. non riesce a capire e non riesce a spiegare, in quanto ogni possibile relazione volta alla umana comprensione è espunta a priori sul piano razionale ed emotivo. Lo abbiamo scritto: solitudine e angoscia sono il risultato dello strapotere della burocrazia impenetrabile. Uno schema che si ripete nella storia e ritroviamo ai nostri giorni intatto poiché può riguardare ciascuno di noi, partendo dal senso di inadeguatezza o di colpa che ci pervade nel momento in cui siamo presi dal dubbio di aver commesso qualche errore (a volte sottovalutandolo, altre sovrastimandolo fino all’incubo, al panico che ci fa vedere una realtà stravolta dalla nostra immaginazione) fino ad arrivare alla presunzione di colpevolezza sulla base di sospetti, maldicenze, calunnie, pregiudizi.

Per questo ‘Il processo’ kafkiano è un’opera che trascende un vincolante inquadramento spazio-temporale in quanto nella contrapposizione tra menzogna e verità, ignavia ed empatia, violenza del potere e presunta inattendibilità del singolo la possiamo rivivere e riscrivere in mille modi, all’infinito.

Ciascuno in fondo ha un processo che lo attende: l’unicuique suum in questo caso è la rielaborazione del suum cuique tribuere ma non in senso distributivo bensì punitivo e di sofferenza.

Tanti sono i processi che aspettano gli uomini quante sono le coscienze con cui fare i conti di fronte ad una giustizia umana intesa come passaggio obbligato al varco del processo e del giudizio.

Trovo interessante che al romanzo di Kafka sia stata dedicata una sceneggiatura televisiva in due puntate: Il processo (1978), regia di Luigi Di Gianni. Inoltre si può cogliere un influsso esercitato da questa opera letteraria in almeno tre film: Detenuto in attesa di giudizio (1971) regia di Nanni Loy, con Alberto Sordi nei panni del Sig. Giuseppe Di Noi (il nome ricorda Josef , il cognome il genere umano), La più bella serata della mia vita, (1972) regia di Ettore Scola, interpretato da Alberto Sordi, ancorché direttamente ispirato al romanzo ‘La panne. Una storia ancora possibile’ di Friedrich Dürrenmatt e ‘Una pura formalità’, ( 1994) regia di Giuseppe Tornatore, protagonisti Gerard Depardieu e Roman Polanski: nella prima pellicola emerge in tutta la sua crudezza il tema della detenzione preventiva ma anche quello dell’insussistenza di un capo di imputazione, nella seconda prevale l’allegoria del processo e della ‘colpa grave’, infine nella terza quello dell’interrogatorio dai toni inquisitori e degli equivoci.

La vita trascorre nell’attesa angosciante di un evento, di un coinvolgimento giudiziario che ci chiami a rispondere di colpe di cui potremmo essere accusati di aver commesso.

Si tratta di una condizione latente, poiché comincia nel momento in cui qualcuno ci addebita una qualche responsabilità, sulla base di una calunnia o di un sospetto.

Come peraltro succede nel romanzo al signor Josef K. con un finale che è un’elegia all’ingiustizia umana e giudiziaria. Anche le ultime figure che Joseph ha l’impressione di incontrare recano la simbologia di travagli interiori e di sofferenze nascoste. La signorina Burstner che Joseph aveva baciato la sera del suo arresto e la figura esile che si affaccia ad una finestra: potrebbe rappresentare l’umanità assente che porge un commiato, il voyerismo di qualche pavido indifferente o la controfigura di Josef che saluta sé stesso.

Alla vigilia del suo trentunesimo compleanno, (esattamente un anno dopo la prima visita, quando gli era stato comunicato lo stato di arresto) due uomini si presentano a casa di Josef K.: senza che sia stata mai emessa alcuna sentenza, i due prendono in custodia il protagonista, che oppone poca resistenza, consapevole della fine che lo attende. I due scortano K. attraverso la città, dove a Josef pare di scorgere per l’ultima volta la signorina Bürstner (una giovane e avvenente affittuaria, sua vicina di casa).

“I signori fecero sedere K. per terra, appoggiato al masso, e su questo adagiarono la sua testa. Per quanti sforzi facessero e per quanto K. si mostrasse loro compiacente, la sua posizione risultava sempre molto forzata e non convincente. Allora un signore pregò l’altro di lasciare provare un po’ lui solo a sistemare K., ma neanche così andò meglio. Alla fine lasciarono K. in una posizione che non era nemmeno la migliore tra quelle che già avevano trovate. Poi uno dei signori aprì la finanziera e da un fodero appeso a una cintura stretta intorno al panciotto estrasse un coltello da macellaio lungo e sottile, a doppio taglio, lo tenne sollevato ed esaminò il filo alla luce. Qui ricominciarono i loro disgustosi convenevoli, uno porgeva al di sopra di K. il coltello all’altro, questi glielo restituiva, sempre al di sopra di K. Adesso K. sapeva con esattezza che sarebbe stato suo dovere afferrare il coltello mentre passava di mano in mano sopra di lui e trafiggersi lui stesso. Ma non lo fece, girò invece il collo ancora libero e si guardò attorno. Non poteva dare pienamente prova di sé, sottrarre alle autorità tutto il lavoro, la responsabilità di quest’ultimo errore cadeva su chi gli aveva negato quanto gli restava della forza necessaria. Il suo sguardo cadde sull’ultimo piano della casa attigua alla cava. Come una luce che si accenda improvvisa, si spalancarono le imposte di una finestra, un uomo, debole e sottile per la distanza e l’altezza, si sporse d’un tratto e tese le braccia ancora più in fuori. Chi era? Un amico? Una persona buona? Uno che partecipava? Uno che voleva aiutare? Era uno solo? Erano tutti? C’era ancora un aiuto? C’erano obiezioni che erano state dimenticate? Ce n’erano di certo. La logica è, sì, incrollabile, ma non resiste a un uomo che vuole vivere. Dov’era il giudice che lui non aveva mai visto? Dov’era l’alto tribunale al quale non era mai giunto? Levò le mani e allargò le dita. Ma sulla gola di K. si posarono le mani di uno dei signori, mentre l’altro gli spingeva il coltello in fondo al cuore e ve lo rigirava due volte. Con gli occhi che si spegnevano K. vide ancora come, davanti al suo viso, appoggiati guancia a guancia, i signori scrutavano il momento risolutivo. «Come un cane!», disse, fu come se la vergogna gli dovesse sopravvivere”.

La scena della fine di Josef assume un valore simbolico che trascende l’ambientazione: vi si colgono alcuni tratti propri di quella ‘ingiustizia sommaria’ che chiude sovente lunghi, estenuanti procedimenti giudiziari. È come se gli eventi subissero un’accelerazione improvvisa: due ‘funzionari’ (gendarmi, agenti penitenziari?) prelevano Josef da casa sua ad un anno esatto di distanza dal giorno in cui gli venne comunicata la pendenza di un processo a suo carico, e lo giustiziano in modo atroce con azioni quasi coreografiche e repentine. L’esecuzione è rapida e sommaria, quasi come se tutto il lungo processo in realtà mai celebrato e mai chiarito all’imputato ma quasi scandito con rituali esoterici quotidiani avvolti nel mistero del non detto, dovesse necessariamente concludersi in quel modo: la morte rende scontata la colpa ed è l’unico epilogo ad essa consequenziale.

Una simbologia che abbraccia la vita e la morte, perché tutti siamo in fondo colpevoli di qualcosa, l’innocenza non esiste e va dimostrata più di quanto debba esser reso esplicito il reato, l’arresto avviene all’improvviso per spezzare questa inconsapevole latenza di uno stato di coscienza e di presa d’atto delle nostre mancanze, si vive in attesa di morire e di questo non sempre ci si rende conto, offuscati dalle lusinghe dell’esistenza e dall’alternanza delle abitudini che conservano le nostre recondite sicurezze.

Si legge in questa allegoria anche una lezione sulla giustizia umana: spesso impegnata a prolungare i preliminari, vittima essa stessa dei pregiudizi e delle lungaggini procedurali, quanto sommaria e frettolosa, a volte persino incoerente nelle conclusioni, per eccesso o per difetto che sia.

La punizione esemplare è a volte un costrutto sociale purché riguardi gli altri e questo (ricordiamo le parole dell’affittuaria Grubach e della signorina Leni) esprime il senso di una colpa sottintesa, nascosta, avvalorata che sia dall’indifferenza dei molti personaggi che frequentano il tribunale o sanzionata dai giustizieri incaricati dell’esecuzione, rendendo persino inutile il lamento con cui Josef chiude la sua esistenza. Il processo di Kafka celebra dunque il paradosso di una vita fondamentalmente ingiusta per tutti, che trascorre nell’attesa di dover un giorno “rendere conto” di qualcosa di cui siamo – purtroppo o per fortuna – inconsapevoli fino alla fine.