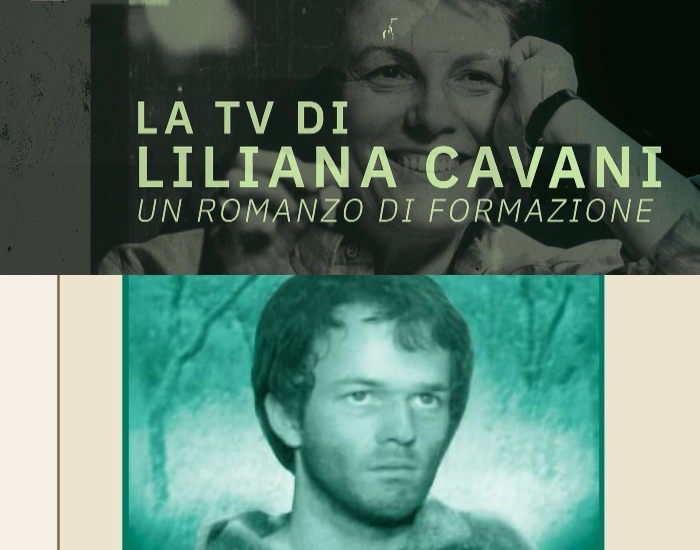

Rai 1, 1966: vanno in onda in prima serata (6 e 8 maggio) le due puntate del documentario di Liliana Cavani Francesco d’Assisi. Sono una biografia del santo, dalle prime esperienze giovanili e mondane fino al ritiro alla Verna, la malattia, la morte (4 ottobre 1266). Come ha scritto Giovanni De Luna, quello della regista emiliana è un Francesco che legge il Vangelo quasi prescindendo dalla sua sacralità, lasciandolo parlare solo di povertà e di giustizia sociale (Cinema Italia. I film che hanno fatto gli italiani, Utet, 2021). Il suo stile di vita non nasce da un’illuminazione improvvisa, da una folgorazione sulla via di Damasco, ma è una scelta consapevole e meditata che, nel suo primo passo, si traduce nel rifiuto della famiglia e nel voto di povertà.

Il santo raccontato dalla Cavani veste così i panni del riformatore sociale che, smessi gli abiti medievali del suo apostolato, assume “quelli che aleggiano nello spirito del tempo, di quel tempo che si chiamerà ’68” [De Luna]. La scelta della povertà è nel segno del “sei ciò che fai” e ha un prezzo da pagare: la rottura con la famiglia e la rinuncia agli agi della ricchezza borghese alludono a una critica del miracolo economico, riproponendo l’etica della frugalità come antidoto ai veleni della società dei consumi. Ancora più moderno e complesso -sostiene De Luna- è poi il suo rapporto con le “regole”. Regole da costruire ex novo: sopprimendo il superfluo; e rifiutando l’obbedienza alle norme di una Chiesa istituzionale e gerarchica, incapace di comprendere la realtà concreta dell’uomo, per sostituirle con le regole -rigorosissime- volute dal santo e avallate da papa Innocenzo III. Esse, però, saranno disattese dai suoi discepoli, spaventati dalla loro radicalità.

****

Nel secolo di Francesco uno dei grandi problemi è l’usura. Quando la diffusione dell’economia monetaria minaccia gli antichi valori cristiani, si apre una lotta accanita che ha come posta in gioco la legittimazione del profitto lecito, e la sua distinzione dall’interesse illecito. Per altro verso, mentre il nemico da combattere resta Mammona, che nella tarda letteratura rabbinica simboleggia la ricchezza iniqua, la concezione del peccato si spiritualizza e si interiorizza. La sua gravità, cioè, viene ora misurata col metro dell’intenzione del peccatore.

Questa morale dell’intenzione viene elaborata da tutte le principali scuole teologiche dell’epoca -da quella di Laon a quella di San Vittore di Parigi- e da tutti i teologi di spicco: Abelardo e Gilberto de la Porrée, Pietro Lombardo e Alano di Lilla. Il risultato è un radicale cambiamento nella pratica della confessione.Da collettiva e pubblica diviene individuale e privata, passa “dalla bocca all’orecchio”. Il quarto Concilio Lateranense (1215) fa obbligo a tutti i credenti di confessarsi almeno una volta l’anno, a Pasqua. Il penitente può motivare il suo peccato in rapporto alle circostanze e alla propria situazione familiare, sociale, professionale. Il confessore deve tenere conto di tutti questi parametri, perché deve mondare una persona, più che punire una colpa. Si apre in questo modo un mondo inedito, quello dell’introspezione psicologica. Codici, precetti e decreti continuano a stigmatizzare l’usura. Ma, nella nuova giustizia penitenziale, l’usuraio viene giudicato discrezionalmente dal confessore.

Beninteso, la sua “borsa” è sempre maledetta, sebbene nella dottrina ecclesiastica medievale usura e interesse non sono sinonimi, né lo sono usura e profitto. Come chiarisce il teologo inglese Tommaso di Chobham (1160-1236) nella “Summa confessorum”, l’usura ha luogo laddove non vi è produzione o trasformazione materiale di beni concreti. Il richiamo all’autorità biblica è cogente. Il dossier scritturale sull’usura comprende essenzialmente cinque testi, quattro dei quali appartengono all’Antico Testamento. L’ultimo, il Salmo XV, recita: “Signore, chi abiterà nella tua tenda?/ Chi dimorerà sul tuo santo monte?/ Colui che cammina senza colpa, […] presta denaro senza fare usura”.

Nel Vangelo, invece, Luca riprende e amplia la critica vetero-testamentaria: “Mutuum date, nihil inde sperantes” (Prestate senza sperarne nulla). Seguirà la lunga tradizione patristica e conciliare che proibisce l’usura ai chierici come ai laici. In un’economia chiusa, in cui la circolazione della moneta è scarsa, essa non costituiva ancora un grosso problema. Provvedevano i monasteri a fornire la maggior parte del credito occorrente. “Donna Usura” dominerà la scena nel corso del dodicesimo secolo, quando la ruota della fortuna gira non solo per cavalieri e nobili, ma anche per i borghesi delle città che fervono di lavoro e di affari. La chiesa ne è scossa. Papa Innocenzo IV (1195-1254) e il canonista Enrico da Segusio, detto l’Ostiense, intravedono lo spettro delle carestie nelle campagne abbandonate dai contadini, perché privati del bestiame e degli attrezzi dai proprietari terrieri, anch’essi attirati dai guadagni dell’usura.