Berlino, 16 novembre del 1931: Albert Einstein scrive una lettera al ministro della Giustizia Alfredo Rocco in cui lo invita a revocare l’introduzione, per i docenti universitari, del giuramento obbligatorio di fedeltà al regime fascista. La lettera gli era stata sollecitata dal giurista antifascista Francesco Ruffini, docente all’Università di Torino, ministro della Pubblica istruzione nel biennio 1916-1917 e membro del Comitato internazionale per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni fino al 1925.

Un giuramento che non era soltanto istituzionale, come quello di fedeltà al re che Giovanni Gentile aveva inserito nella sua riforma della scuola del 1923, e che tutti i professori, pena la decadenza dalle cattedre, avrebbero dovuto sottoscrivere. Era infatti apertamente ideologico, come recitava il testo pubblicato l’8 ottobre 1931: “Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l’ufficio di insegnante e di adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla patria e al Regime Fascista. Giuro che non appartengo e non apparterrò ad associazioni o a partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio”.

Come ha dettagliatamente analizzato la storica della scienza Miriam Focaccia (“Prima pagina”, novembre 1921), le reazioni politiche e soprattutto morali degli accademici italiani a questa decisione furono diverse, anche per le prese di posizione sia della Santa Sede, che consigliò di accettare il giuramento, ma con una riserva mentale (“Salve le leggi di Dio e della Chiesa”), sia del Partito comunista clandestino retto da Palmiro Togliatti, che suggerì ai professori antifascisti di giurare e mantenere così le cattedre, che sarebbero altrimenti passate in mano ai sostenitori del regime. Lo stesso Benedetto Croce, ideatore del Manifesto antifascista del 1925, a chi lo interpellò in privato suggerì di giurare di proseguire nell’insegnamento secondo i principi della libertà.

La voce più autorevole dell’intellettualità europea che si levò contro il tentativo di fascistizzare gli atenei italiani fu appunto quella di Einstein:

“La mia preghiera è che lei voglia consigliare al signor Mussolini di risparmiare al fiore dell’intelletto italiano un’umiliazione simile. Per quanto diverse possano essere le nostre convinzioni politiche, io so che v’è un punto fondamentale che ci unisce; entrambi riconosciamo e ammiriamo nello sviluppo intellettuale europeo il bene più alto. Esso si fonda sulla libertà di pensiero e di insegnamento e sul principio che la ricerca della verità deve precedere ogni altro fine. È solo basandosi su un tale principio che la nostra civiltà è potuta sorgere in Grecia, celebrando la sua rinascita in Italia nell’epoca del Rinascimento. Quel bene, il più prezioso che noi possediamo, è stato pagato col sangue di martiri, di uomini puri e grandi, per opera dei quali l’Italia è tuttora amata e onorata. Berlino 16 novembre 1931”.

Rocco non si degnò di rispondere personalmente. Delegò un suo collaboratore, che si affrettò a rassicurare Einstein che il giuramento non comportava alcuna adesione di stampo politico e che solo “sette o otto” professori avevano sollevato alcune obiezioni; tutti gli altri avevano giurato, fra loro “anche il famoso matematico Levi-Civita”, nonché i professori appartenenti alle libere università, benché non obbligati a farlo. Dunque, nulla di fatto: “In Europa andiamo incontro a bei tempi”, fu la significativa annotazione di Einstein nel suo diario.

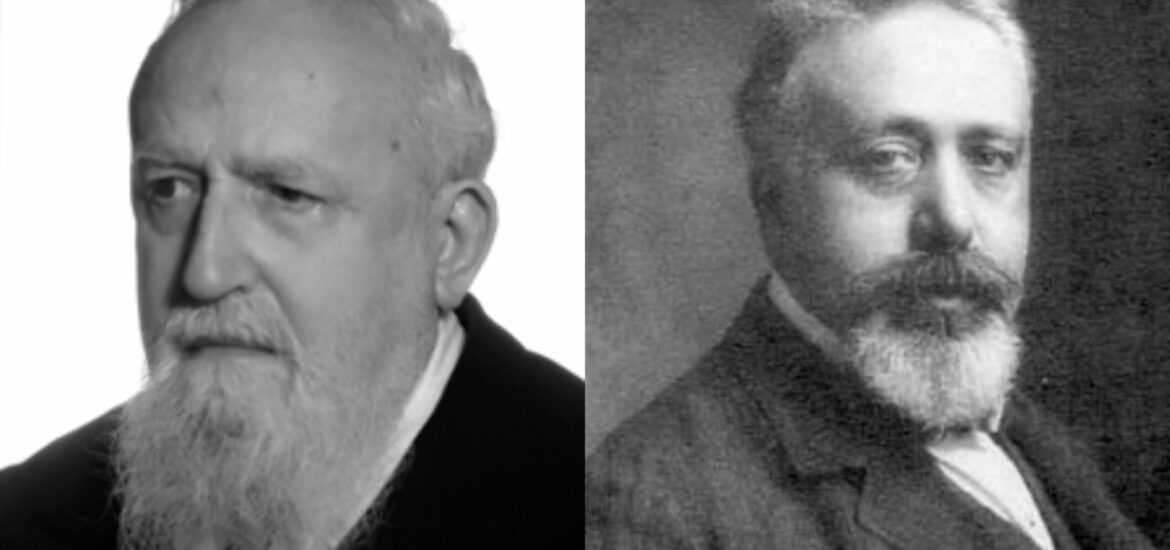

Nel dicembre del 1931 il giornale francese “La Liberté” pubblicò un articolo anonimo, probabilmente di Gaetano Salvemini, illustre storico e politico esule in Inghilterra, già docente all’Università di Firenze, intitolato: “Perché il mondo civile sappia …”. Un fermo atto di accusa contro il giuramento obbligatorio che, scriveva l’autore, era stato imposto con il ricatto e dunque non era valido. Venivano poi elencati i nomi di coloro che non avevano giurato e che, con quel gesto, lungi dal dissociarsi dai ben più numerosi colleghi, si ergevano a loro rappresentanti di fronte all’opinione pubblica straniera, perché non si credesse che la cultura italiana fosse asservita e totalmente in linea con un regime autoritario e lesivo della libertà, quale ormai da tempo risultava essere il fascismo di Mussolini. Francesco Ruffini, Mario Carrara, Lionello Venturi, Gaetano De Sanctis, Piero Martinetti, Ernesto Buonaiuti, Giorgio Errera, Vito Volterra, Giorgio Levi Della Vida, Edoardo Ruffini Avondo, Fabio Luzzato, Bartolo Negrisoli: questi i dodici che non giurarono, persero cattedra e stipendio, procurandosi invece vessazioni di ogni tipo e soffocanti controlli.