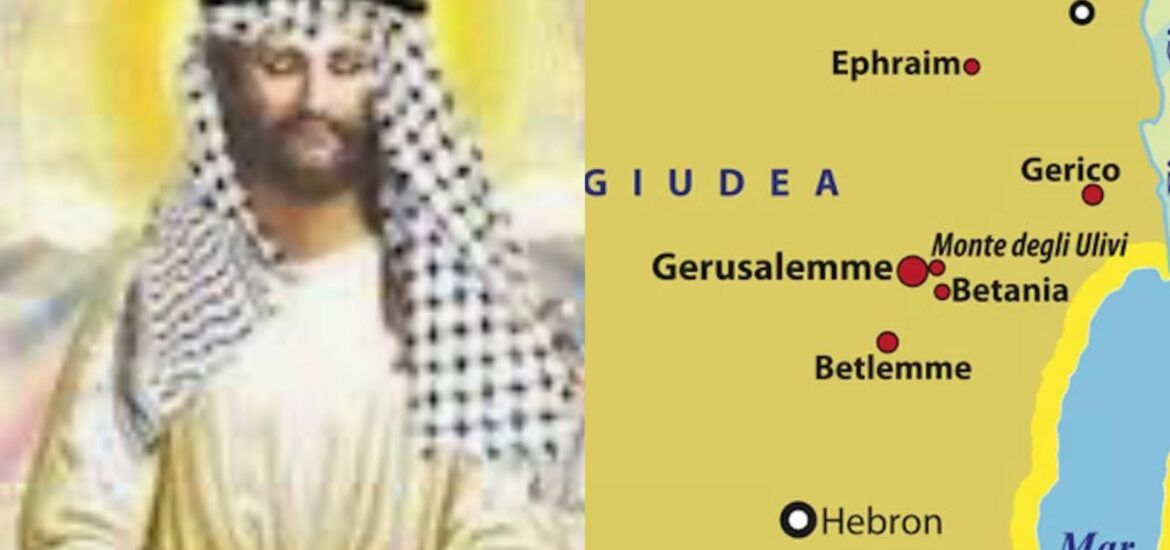

Una mia amica che insegna in un Liceo classico di Roma mi segnala che molti manuali di storia affermano che Gesù è nato in Palestina (forse per questo, quando si avvicina il Natale, lo sentiamo ripetere spesso). In realtà, il termine Palestina venne adoperato per la prima volta da Erodoto, ma soltanto per riferirsi alle zone costiere dell’antico insediamento filisteo. Successivamente, nel 135 d.C., venne nuovamente adottato dall’Imperatore Adriano con l’obiettivo di cancellare il carattere ebraico della Terra d’Israele. Pertanto Gesù, non essendo nato in un villaggio lungo la costa tra Gaza e Ashkelon ed essendo vissuto ben prima del 135 d.C., non può in alcun modo essere definito palestinese, a meno di voler piegare anche la fede alla politica. A quei tempi l’area abitata dagli ebrei veniva definita Giudea, come attestano Plutarco, Tacito e Svetonio all’inizio del II secolo. Il termine “palestinese” non è presente nell’antichità e ancora Gerolamo, nel V secolo, si dimostra consapevole dell’uso del termine Giudea, tanto da scrivere: “Judaea quae nunc appellatur Palaestina”.

La terra d’Israele è stata rappresentata “geograficamente” sin dai tempi di Rashi, ovvero Rabbi Shlomo Yitzhaki (1040-1105): alcuni suoi scritti contengono infatti mappe schematiche ispirate ai racconti biblici. Sarà tuttavia il sionismo a imprimere una svolta importante agli studi geografici della Terra d’Israele: tra i primi cartografi che possiamo far rientrare in questo filone troviamo Eliezer ben Yehudah. Nel 1833 scrisse un volume, “Sefer Eretz Israel”, in cui descriveva nei dettagli gli aspetti naturali, il clima, la flora e la Inoltre, nel 1919 vide la luce la carta “Repubblica della Terra d’Israele”. Il 2 novembre di due anni prima aveva visto la luce la “dichiarazione Balfour”. Si tratta di un documento ufficiale, anche se sotto forma di lettera, inviato dal ministro degli esteri inglese Arthur Balfour a Lord Rotschild, rappresentante della comunità ebraica e del movimento sionista, con il quale il governo britannico esprimeva la volontà di creare un “focolare nazionale per il popolo ebraico” in Palestina, nel rispetto dei diritti civili e religiosi di tutti i residenti.

Al termine della Prima guerra mondiale la Gran Bretagna ottiene dalla Società delle Nazioni il “Mandato sulla Palestina” e subito riconosce la linea di demarcazione del 1906 quale confine tra la Palestina britannica e l’Egitto. Nel 1921 stabilisce una suddivisione tra est e ovest, facendo così nascere nel 1922 la Transgiordania palestinese a est del fiume Giordano e della valle dell’Aravà. Nonostante ancora nel 1925 la Commissione Permanente per i Mandati della Società delle Nazioni avesse ribadito che uno dei motivi per cui era stato conferito il Mandato per la Palestina era quello di “portare avanti i princìpi essenziali contenuti nel Mandato” e, quindi, anche la creazione di uno Stato ebraico, gli inglesi negli anni cruciali tra il 1937 e il 1947 imposero notevoli restrizioni all’immigrazione ebraica.

Tuttavia, nonostante la disillusione dovuta al “tradimento” inglese, nel 1947 i leader sionisti furono pronti ad accettare un’ulteriore spartizione territoriale di ciò che restava della Palestina mandataria: quella della Risoluzione 181 dell’Assemblea generale dell’Onu. La storia seguente è nota, o dovrebbe esserlo. Mentre i leader ebrei accettano, la Lega araba rifiuta e – dopo iniziali scontri sul campo tra ebrei e arabi – gli eserciti di Siria, Libano, Transgiordania, Iraq ed Egitto scatenano una vera e propria guerra, a otto ore dalla nascita d’Israele il 14 maggio 1948.

Guerra con cui verrà di fatto sancita l’abolizione del piano di spartizione e la nascita di nuovi confini: l’Egitto conquista e occupa quella porzione di territorio che verrà successivamente chiamato Striscia di Gaza e lo mantiene sotto il suo controllo sino al 1967, mentre la Giordania conquista, occupa e annette la Cisgiordania e la parte orientale di Gerusalemme, compresa la Città Vecchia e il quartiere ebraico che, da quel momento e sempre sino al 1967, diventano luoghi inaccessibili agli ebrei. In questi anni né Egitto né Giordania si preoccupano di favorire la nascita dello Stato palestinese sui territori da loro conquistati.

Le linee armistiziali derivanti dalla fine dei combattimenti vengono segnate sulla carta da un pennarello verde, da qui il nome di “linea verde”. Non si tratta pertanto di confini, ma di linee che demarcano il punto in cui si trovavano gli eserciti il giorno in cui è stato accettato il cessate il fuoco. Linee che avrebbero dovuto essere temporanee, in attesa dei trattati di pace che le avrebbero modificate seguendo opportune considerazioni geografiche e le esigenze delle popolazioni locali. Così, di guerra in guerra, di armistizio in armistizio, le linee di demarcazione tra i contendenti sono continuate a mutare nel corso degli anni.

In tutto ciò come hanno reagito i palestinesi? Pur senza una forte leadership, gli arabi palestinesi avevano fatto sentire la loro voce all’interno della Lega araba, quando era stato deciso il rifiuto alla spartizione del territorio e, ancor prima del 1967 – momento a partire dal quale la Striscia di Gaza e la Cisgiordania passano sotto amministrazione israeliana – i palestinesi avevano dato vita all’Olp (Organizzazione per la liberazione della Palestina) sotto la guida di Yasser Arafat, allo scopo di eliminare la presenza dello Stato d’Israele dall’area. Soltanto a partire dal 1967 i palestinesi sembrano ritrovarsi attorno all’ideale di creare uno Stato palestinese indipendente, secondo le linee armistiziali del 1949. Ora, con la richiesta di una Palestina libera “dal fiume al mare” pare abbiano nuovamente cambiato idea.

Alla base dello stallo sta l’idea che Israele sia uno stato colonialista con cui non si debba venire a patti, una sorta di avamposto di una potenza straniera che ha imposto la propria popolazione – gli ebrei – senza che questa avesse alcun legame col territorio. I paragoni che vengono fatti dipingono gli ebrei in Israele alla stessa stregua dei coloni francesi in Algeria o dei bianchi in Sudafrica: il tutto senza tener conto del fatto che, se è pur vero che il moderno Stato d’Israele nasce alcuni decenni dopo il Mandato britannico sulla Palestina, che aveva richiesto una casa nazionale ebraica, è altrettanto vero che le sue radici affondano in Eretz Israel millenni prima dell’arrivo su quelle terre degli inglesi e persino degli islamici. Se la Francia può essere considerata la “madre” dell’Algeria, della Siria e del Libano, per certo la Gran Bretagna non può essere considerata in alcun modo responsabile per la nascita d’Israele, piuttosto è evidente che lo sia per la Giordania e in parte per l’Iraq.

*Queste noterelle sono debitrici di alcuni scritti di Daniela Santus, docente di Geografia culturale all’Università di Torino, pubblicati sul Foglio.