A dieci anni dal suo lancio sono sempre più evidenti le drammatiche conseguenze per molti Paesi emergenti dell’adesione alla Belt and Road Initiative (BRI), il maxiprogetto di sviluppo infrastrutturale cinese alimentato con montagne di debito che quei Paesi non riescono più a onorare e che Pechino si rifiuta di rinegoziare a condizioni di favore. Un recente articolo sulla rivista americana Foreign Affairs firmato dal noto studioso Usa della Stanford University Francis Fukuyama e dal suo collega Michael Bennon entra nel merito di quella che gli analisti chiamano la “trappola del debito” in cui si sono infilati quei Paesi.

Un trilione di dollari in dieci anni.

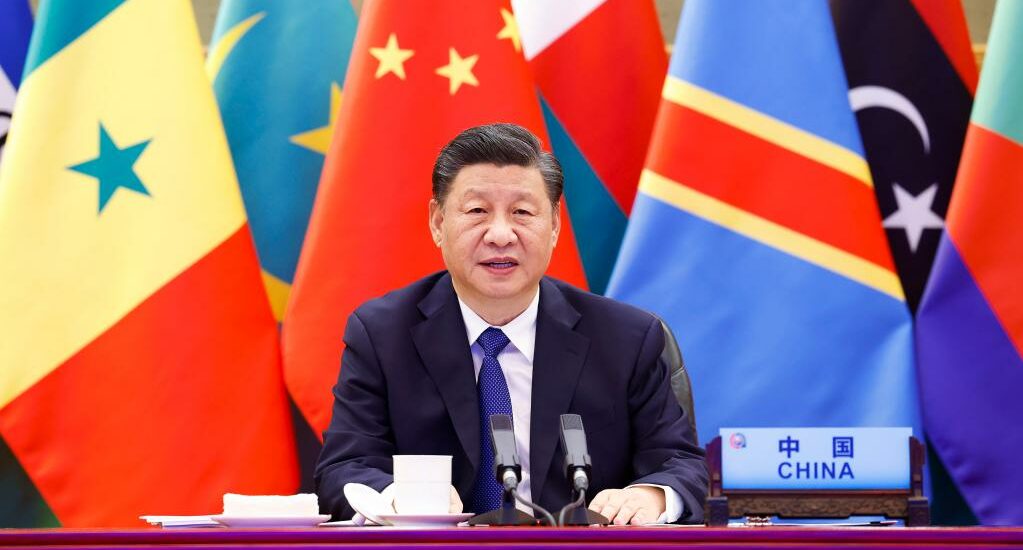

Quest’anno, esordiscono gli autori, segna il decimo anniversario della BRI, il più grande e ambizioso progetto di sviluppo infrastrutturale mai partorito nella storia umana. La Cina ha prestato più di un trilione di dollari a oltre cento Paesi, oscurando gli investimenti occidentali nel mondo in via di sviluppo e alimentando i timori circa la diffusione su scala globale dell’influenza di Pechino.

Col passare del tempo, tuttavia, è emerso un vistoso problema, ossia l’incapacità dei Paesi beneficiari di quei prestiti di ripagare l’indebitamento con la Cina. Il caso più discusso è quello dello Sri Lanka: dopo che non è stato più in grado di onorare il debito relativo al porto di Hambantota, Pechino ha ottenuto il controllo del sito per 99 anni a seguito di un accordo di rinegoziazione del debito.

La trappola.

Lo Sri Lanka non è l’unico caso di un Paese coinvolto nella BRI che non ha ottenuto ritorni significativi dagli investimenti cinesi e che si è trovato schiacciato in una condizione che gli analisti occidentali hanno definito “trappola del debito”, ossia in una situazione di pesante indebitamento e di incapacità di restituzione. Nell’elenco troviamo Argentina, Kenya, Malesia, Montenegro, Pakistan, Tanzania e molti altri.

Dinanzi a questo quadro, il problema dell’Occidente è duplice. Da un lato c’è il fatto che la Cina si ritrova proprietaria di porti e di altre infrastrutture strategiche nel mondo in via di sviluppo; dall’altro c’è la necessità di far intervenire l’Fmi o altre istituzioni finanziarie occidentali per aiutare quei Paesi a ripagare il debito ed evitare il rischio default.

Il risultato è che la Cina è sempre più considerata un attore rapace e un creditore inflessibile, non molto diversamente da come era guardato l’Occidente decenni fa quando si è trovato in pancia miliardi e miliardi di debito cattivo. E il comportamento cinese rischia di esacerbare una crisi del debito nei mercati emergenti che potrebbe condurre a un “decennio perduto” simile a quello sperimentato dall’America latina negli anni Ottanta.

Debiti e sviluppo.

Negli anni Settanta era l’Occidente che negoziava accordi con i Paesi in via di sviluppo, per portare capitali e know how con cui costruire strade, ponti, centrali elettriche e stabilimenti industriali di cui quei Paesi avevano un disperato bisogno. Generalmente i prestatori strappavano condizioni favorevoli per loro stessi, salvo poi trovarsi a rinegoziare quei debiti.

Lo schema sembra ripetersi ora con la BRI anche se con caratteristiche cinesi. Molti dei progetti generosamente finanziati da Pechino non hanno generato ritorni né crescita economica. Questi progetti sono stati peraltro accompagnati da polemiche relative agli espropri delle terre delle comunità indigene, ai danni ambientali, alla non eccelsa qualità delle costruzioni cinesi e alla preferenza di Pechino per la propria manodopera a scapito di quella autoctona.

Ma il problema più grande e vistoso resta il debito. In Paesi come Argentina, Etiopia, Montenegro, Pakistan, Sri Lanka e Zambia i costosissimi progetti cinesi hanno fatto impennare il rapporto debito /Pil e prodotto una crisi della bilancia dei pagamenti. In molti casi il debito è stato rinegoziato a condizioni drastiche e soprattutto segrete, col risultato di oscurare il vero livello del debito. In casi come Montenegro, Sri Lanka e Zambia la Cina si è poi accordata con governi corrotti e autoritari che hanno rinviato semplicemente il debito alle future generazioni.

I bailout dell’Fmi.

Naturalmente non è la prima volta che i Paesi emergenti affrontano una crisi del debito. C’è però una novità importante ed è che quei Paesi stanno rinegoziando il debito a livello bilaterale con un governo esoso e indisponibile a compromessi.

Il risultato è adesso che quei Paesi preferiscono optare per un bailout dall’Fmi, che è stato costretto a intervenire a più riprese con cifre che vanno dai 57 miliardi dell’Argentina nel 2018 (più altri 44 concessi nel 2022) ai 688 milioni del Suriname.

Nonostante il sollievo portato dall’Fmi, la situazione di questi Paesi resta critica, essendo costretti a onorare un debito enorme distogliendo risorse altrimenti destinabili alla crescita, al welfare o alla transizione verde.

Palla al piede.

Resta il macigno di un creditore recalcitrante che non è rappresentato da un soggetto privato o da un hedge fund, ma dal più grande prestatore bilaterale al mondo che è anche, in molti casi, il principale partner commerciale dei Paesi indebitati.

Quello della trappola del debito non è insomma uno spettro, ma la realtà concreta vissuta ogni giorno da capitali dissanguate e taglieggiate.