Dalla correlazione tra vaccini ed autismo, al caso Stamina, dai tanti complotti ai danni dei pazienti, al raffreddore che si cura con la carota: quanto è dura fare il giornalismo scientifico ai tempi di internet (e delle bufale)

La salute è un affare complicato, nonostante questo in tanti ne parlano, spesso a proposito. Le bufale in campo medico sono tante, così come tanti sono i seguaci delle varie medicine alternative: dal vaccino che fa male e ingrassa le casse dei Big Pharma, al raffreddore che si cura con la carota. C’è chi ha pensato di curare il cancro con l’aloe e chi, convinto che fosse solo un problema psichico, ha rifiutato la chemioterapia, trovando, però, la morte.

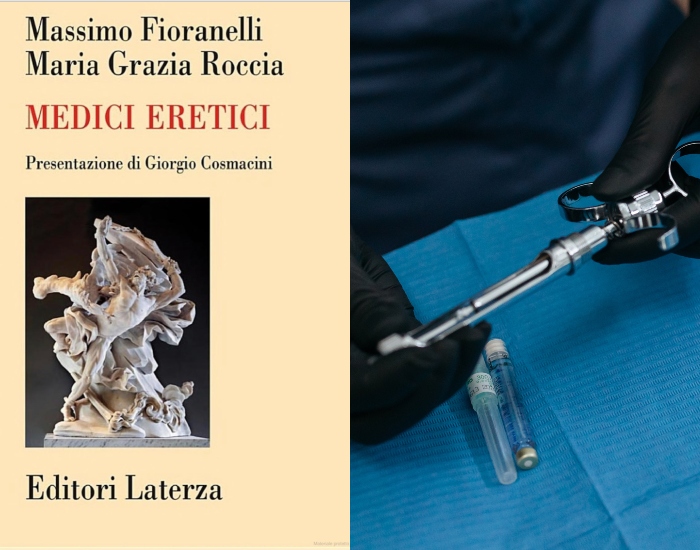

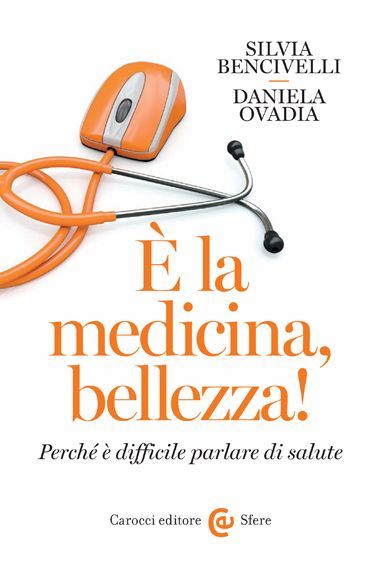

Fare il giornalista scientifico ai tempi di internet e delle bufale che si diffondono in maniera virale, sembra una missione più che una professione. Non è facile parlare di medicina e salute. Lo sanno bene le autrici di “È la medicina, bellezza!”, un libro scritto da due giornaliste scientifiche che, attraverso racconti e ricerche, prova a far chiarezza su bufale, professione, rapporto tra informazione e scienza.

Start Magazine ha intervistato le due autrici, Silvia Bencivelli e Daniela Ovadia.

La vita di un giornalista scientifico è più dura di quella dei suoi colleghi che seguono altri campi? Perchè?

“Non lo so ma mi piace dire di sì. Per sentirmi un po’ eroica, nell’indifferenza del mondo, mentre combatto contro pensieri illogici, arronzatori, marchettari e cerco di trovare il bandolo di matasse intricatissime, su cui di sicuro comunque almeno un po’ mi sbaglierò”, ha affermato Silvia Bencivelli, mentre Daniela Ovadia, ha sottolineato che “la vita di tutti i giornalisti sia dura in questo periodo. L’essenza del giornalismo, che è la ricerca di fatti e spiegazioni con un lavoro di indagine sul campo, ha perso valore; tutti i media sono in crisi e la componente di intrattenimento prevale su quella di informazione”.

“Il giornalista scientifico è stretto tra due fuochi, tirato per la giacchetta da un lato dai media sempre meno interessati ad analisi complesse e dall’altro dagli scienziati che lo ritengono responsabile della scarsa qualità dell’informazione scientifica in Italia”, ha aggiunto Daniela Ovadia.

Siamo chiamati quotidianamente a confrontarci con scelte e decisioni che richiedono un livello di preparazione tecnico – scientifica che non è accessibile a tutti. In questa società, qual è il ruolo di un giornalista scientifico?

“Il giornalista scientifico è prima di tutto un giornalista, quindi il suo primo dovere è la corretta informazione con gli strumenti del giornalismo”: è la risposta di Silvia Bencivelli. “Se riesce a fare bene il suo lavoro, si troverà a favorire un dibattito pubblico più sano: i temi di salute, quelli ambientali, la politica della ricerca, le pagine della nostra cultura, la costruzione del futuro della nostra collettività, tutto questo viene discusso meglio se il giornalismo scientifico funziona e se viene messo in condizioni di arrivare ai diversi pubblici”.

“Dovrebbe essere appunto quello di rendere fruibile la complessità. Per le sue competenze dovrebbe aiutare il lettore a districarsi tra i fatti, a metterli nella giusta gerarchia di valore al fine di arrivare in autonomia a un giudizio o a una decisione. Il giornalista scientifico non fornisce la soluzione giusta (ammesso che esistano soluzioni sempre giuste per tutti) ma consente di farsi un’opnione”, ha detto Daniela Ovadia.

Il famoso maestro Manzi, in “non è mai troppo tardi” ha dato (secondo molti sociologi delle comunicazioni) un contributo importante alla alfabetizzazione degli italiani. Il giornalismo scientifico, oggi, è in grado di essere altrettanto “penetrante” nella società italiana?

Il famoso maestro Manzi, in “non è mai troppo tardi” ha dato (secondo molti sociologi delle comunicazioni) un contributo importante alla alfabetizzazione degli italiani. Il giornalismo scientifico, oggi, è in grado di essere altrettanto “penetrante” nella società italiana?

Allineate le opinioni delle autrici in merito alla questione: il giornalista scientifico informa. “Non credo che il giornalista abbia primariamente un ruolo didattico. (…) Può certamente favorire il dibattito su temi di cultura e di attualità. se la domanda è “sì, ma ci riesce?”, la risposta non può essere una sola. sì, perché è molto migliorato e ha acquisito nuovi linguaggi. no, perché non ha ancora avuto grandi spazi da parte degli editori e perché soffre un po’ l’invadenza dell’illusione da social network, quella per cui “le cose che nessuno ti dice” te le dice il primo che passa. E tu gli metti il like”, ha commentato la Bencivelli.

“Il maestro Manzi era un maestro, il suo ruolo era quello di educare. I giornalisti non educano ma informano. Un giornalista scientifico non deve spiegare la scienza ai lettori, deve informare i lettori su ciò che la scienza scopre e sviluppa. (…) Un buon giornalismo scientifico favorisce sicuramente l’alfabetizzazione scientifica del paese, ma per via indiretta, dato che questo non è il suo compito”, ha affermato Daniela Ovadia.

Una parte del vostro libro è dedicato all’alimentazione: è un campo dove si annidano più “bufale” che in altri?

“Sì. Tremendo -ha risposto Silvia Bencivelli – Tutti mangiamo e tutti abbiamo bisogno di pensare che ci stiamo prendendo cura di noi stessi e dei nostri cari. Perciò alle leggende sull’alimentazione abbocchiamo tutti, senza nemmeno renderci conto che spesso sono contraddittorie”.

“È un campo in cui è molto difficile, per ragioni tecniche, poter dare risposte certe” ha invece sostenuto Daniela Ovadia “Allo stesso tempo è un ambito importante perché gli studi di epidemiologia ci dicono che ciò che mangiamo influenza molto la nostra salute. Il messaggio ha raggiunto il grande pubblico, che lo traduce in una costante richiesta di informazioni su questo o quell’alimento, informazioni che nel 99% dei casi si basano su dati “indiziari” e comunque da inserire in una valutazione complessiva degli stili di vita. Per questo è facile che nel campo dell’alimentazione trovino terreno fertile i venditori di fumo”.

Casi come quello di Stamina non sono un campanello di allarme circa la cultura scientifica nel nostro paese?

“Sono sempre molto lieta di vedere che capitano anche all’estero. Da noi il problema serio sono i magistrati e i politici. Ma la gente, per quanto mi riguarda, è del tutto autorizzata a sognare la terapia che guarisce l’inguaribile e a sperare nella pozione magica”, ha detto in merito alla questione la Bencivelli.

Anche Daniela Ovadia ha posto l’accento sul fatto che “il problema in quel caso va ben al di là della cultura scientifica. Nel caso Stamina ci sono anche questioni legate alla scarsa capacità delle istituzioni di comunicare e gestire situazioni ad alto contenuto emotivo. E ci sono anche gli errori di comunicazione degli scienziati seri: per anni hanno continuato a dichiarare sui giornali che il futuro stava nelle staminali”.

Vaccini e autismo, big pharma, hiv. Il campionario delle sciocchezze che in breve tempo diventano virali e sono in grado di condizionare i comportamenti di molti è piuttosto vario. Come ci si difende?

“Con una buona comunicazione, che non insulti i dubbiosi e i meno preparati, che rispetti la paura e il dubbio, ma che sappia informare con serenità (e adeguandosi ai cambiamenti della società e dei suoi modi di comunicare). E poi anche un po’ con la consapevolezza che certi fenomeni sono molto umani, e non esiste una società in grado di comportarsi sempre del tutto secondo il rigore della scienza”, ha affermato Silvia Bencivelli.

“La risposta più banale è “informandosi”. La meno banale è studiando un po’ per essere in grado di valutare l’attendibilità della fonte delle informazioni a cui si viene esposti prima di adottare comportamenti che possono essere anche molto pericolosi, come abbandonare la pratica della vaccinazione o la protezione contro le malattie sessualmente trasmissibili”, ha concluso Daniela Ovadia.