Non essendo stato sufficiente il governatore uscente di Bankitalia Ignazio Visco – arruolato domenica dal Financial Times nell’operazione “paura” sul nostro debito pubblico – per tutta la settimana è stato agitato lo spauracchio del temuto giudizio delle società di rating. In poche settimane, a partire dal 20 ottobre, Standard & Poor’s, Fitch e Moody’s emetteranno le loro pagelle sull’affidabilità del debito italiano ed è innegabile l’importanza di tale valutazione sulle scelte di alcuni investitori, soprattutto istituzionali. Ma ciò che ci sembra francamente esagerato – e lasciamo al lettore la scelta tra dolo e colpa – è la sopravvalutazione di tali pagelle da parte di alcuni quotidiani italiani, che hanno enfatizzato l’eventualità che la discesa, anche di un solo gradino nella scala di valutazione delle agenzie, potrebbe causare dei problemi alle quotazioni dei titoli di Stato.

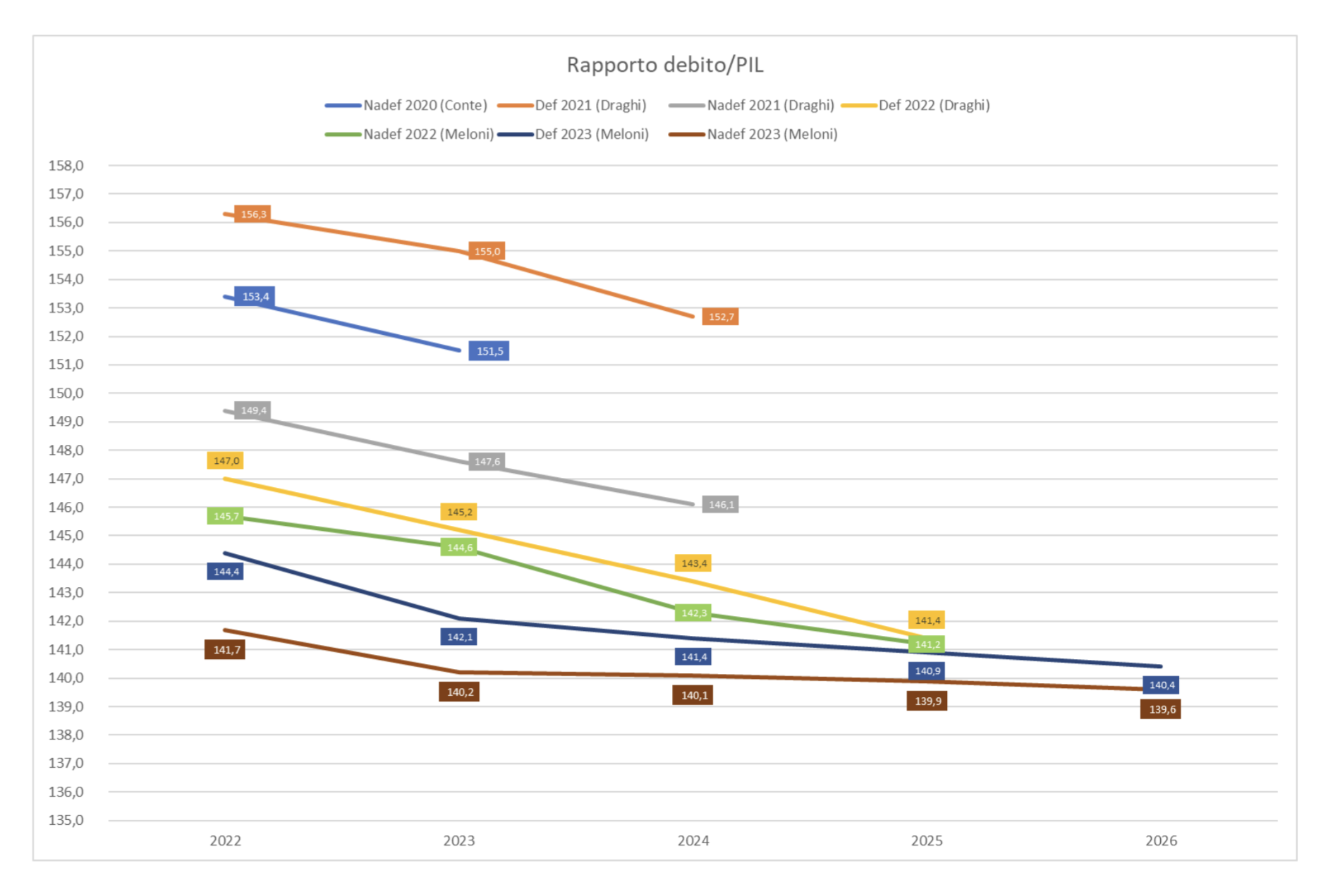

Ma da più parti si trascura che cifre del rapporto debito/PIL che le società di rating avranno davanti sono molto più basse di quelle che solo pochi mesi fa non suscitavano obiezioni. Bastano pochi esempi tratti dal grafico (in fondo) con i dati completi estratti da Def e Nadef degli ultimi anni: per il 2023 il governo Draghi, appena 18 mesi fa, aveva come obiettivo programmatico il 145,2%; il governo Meloni dovrebbe chiudere al 140,2%. Per il 2024, “Il Migliore” si era impegnato a conseguire il 143,4%; la Meloni, nonostante l’eredità venefica del Superbonus ma beneficiando di una revisione al rialzo del PIL, ha l’obiettivo del 140,1%.

È vero che la pendenza del sentiero di rientro del debito/PIL, proposta dal ministro Giancarlo Giorgetti alle Camere con la Nadef, è inferiore rispetto a quella dei governi precedenti. Ma non si può non vedere che siamo comunque arrivati intorno al 140%, quando il governo Draghi nel suo primo Def del 2021, stimava addirittura il 155% per il 2023 e il 152,7% per il 2024. È abbastanza intuitivo che la velocità di rientro dipende dal livello di partenza. Una cosa è scendere dal 155%, ben altra è scendere dal 145% ed è assurdo richiedere la stessa velocità. Inoltre è il livello che conta ai fini della sostenibilità della massa del debito.

Non si capisce perché le società di rating non debbano prendere atto che, per il 2024, il 140,1% è oggettivamente più basso del 142,3% della prima Nadef del governo Meloni, che è stata peraltro osannata per mesi per la prudenza adottata. Le società di rating dovrebbero ben sapere che – per il solo fatto che la crescita del PIL nominale (5,3%, 4,1% e 3,6%, rispettivamente per 2023, 2024, 2025) è nettamente superiore al costo medio del debito – almeno la tenuta del rapporto debito/PIL è aritmeticamente garantita, pur in presenza di disavanzi primari.

Invece ne abbiamo dovute leggere di tutti i colori. Abbiamo visto tirare per la giacchetta il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Gourinchas, che ha messo in chiaro che la trave è costituita dall’origine statunitense delle tensioni sui tassi dei titoli governativi e dall’eccessivo deficit USA, ma l’enfasi è andata sulla pagliuzza, perché gli è stato tirato con le pinze dalla bocca l’auspicio di “più ambizione nei piani di bilancio dell’Italia”. Cosa ci si aspettava che rispondesse un economista del FMI, cresciuto nel mantra degli avanzi primari? Che però non ha esitato nell’indicare la “crescita a medio termine” come il vero obiettivo della politica di bilancio. E, in questo senso, l’unico rilievo che può essere mosso alla manovra di bilancio è quello di non essere sufficientemente espansiva. L’impulso di bilancio sarà neutrale, nel migliore dei casi, se non proprio recessivo.

Diventano quindi contraddittori anche i rilievi dell’opposizione. Tra i tanti, segnaliamo l’intervento in settimana del senatore del Pd Antonio Misiani, secondo cui la manovra è “all’insegna dell’austerità e finanziata in deficit”. Insomma il FMI sostiene che c’è poca austerità, il PD e i sindacati sostengono che ce n’è troppa. Forse Misiani e Gourinchas dovrebbero parlarsi.

Faro puntato anche sulle ultime previsioni del FMI sulla crescita del 2024, ridotta al +0,7% dal +0,9% della precedente previsione di luglio. Ma nessuno ha notato che quella proiezione del FMI è “a legislazione vigente”, cioè non tiene conto – perché è stata chiusa prima – dei circa 15 miliardi di maggior deficit annunciati proprio con la Nadef (da 3,7% di tendenziale a 4,3% di programmatico). Quei 15 miliardi in più messi nelle tasche degli italiani, varranno pure 0,2-0,3 punti di maggiore crescita, o no? In fin dei conti, si tratta di un moltiplicatore implicito (rapporto tra PIL aggiuntivo e deficit aggiuntivo) che non arriva nemmeno a 0,5.

Ogni parola pronunciata nelle audizioni parlamentari svoltesi prima del voto sulla Nadef è stata scrutata per avvalorare la tesi precostituita dell’allarme sui conti. Si è giunti perfino a citare la professoressa Liliana Cavallari dell’Upb che ha solo ricordato ciò che la Commissione scrive regolarmente dal 2021 nel suo rapporto sul deficit e debito eccessivo pubblicato a maggio e cioè che la primavera successiva l’Italia potrebbe essere a rischio di procedura d’infrazione. Una non notizia. Un po’ come il famoso “ricordati che devi morire” rivolto a Massimo Troisi. E noi, come lui, ci segniamo che la procedura d’infrazione è sempre là da almeno 2 anni.

Il vero problema per il nostro Paese – oltre alle minacce che arrivano dagli USA e dalla congiuntura internazionale – è che parte del debito su cui si concentra l’allarme sono prestiti della UE per il Next Generation UE che stentano a tradursi in investimenti e quindi in crescita del PIL. La farraginosità delle regole imposte da Bruxelles, una pubblica amministrazione prima ridotta all’osso e poi sovraccaricata all’inverosimile, stanno rallentando tutto. Non basta incassare le rate, bisogna spenderle. E poi bisognerà rimborsarle quelle rate, a un tasso che non dipende dai mercati ma dalle scelte di indebitamento della UE. A proposito delle quali è arrivata anche sul Financial Times la scoperta che il vero spread è quello della UE, non quello dell’Italia, come vi scriviamo da circa 2 anni. La Commissione, ancora mercoledì ha emesso titoli con rendimenti superiori a quelli tedeschi e francesi (80 e 20 punti rispettivamente), pur godendo di un rating tripla A superiore a quello della Francia. Gli investitori chiedono un premio, non per il rischio di default che, anche in caso di dissoluzione dell’euro è inesistente, grazie alle garanzie di tutti gli Stati membri, che valgono lo 0,6% del PIL di ciascuno Stato e che consentirebbero il rimborso dei prestiti anche facendo affidamento solo sulla quota della Germania.

Come spiega bene il quotidiano londinese, quel premio al rischio richiesto dagli investitori è giustificato dal rischio prezzo che è l’effetto di un mercato relativamente poco liquido e che promette di esserlo sempre di più perché tutto terminerà nel 2026. Inoltre, i titoli non sono inclusi negli indici di Borsa e non esiste un derivato per le coperture. Tutte inefficienze – prevedibili già in partenza, perché non ci si improvvisa grande emittente di titoli governativi in pochi mesi – che la Commissione paga al mercato e che scaricherà sui debitori, Italia in testa.