L’annuncio dei dazi da parte di Donald Trump si è già fatto sentire sulle Borse di tutto il mondo, sugli andamenti di euro e dollaro, sul prezzo del petrolio. La tariffa base è del 10% per una serie di paesi, mentre quelli considerati più malevoli – i cosiddetti “worst offenders” – hanno percentuali personalizzate, come molti paesi del sud est asiatico, la Cina, l’Ue e altri ancora.

LE CONSEGUENZE MONDIALI DEI DAZI

La decisione di Trump, sottolinea l’Istituto per gli studi di Politica internazionale (Ispi), è un cambiamento epocale perché “dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi, gli Stati Uniti hanno rappresentato sia l’avanguardia che i principali sponsor del libero mercato, facendo della riduzione dei dazi tra paesi e della globalizzazione delle catene del valore il cardine dell’attuale sistema economico mondiale”.

L’azzardo della Casa Bianca è che i dazi porteranno a una nuova reindustrializzazione e a entrate che permetteranno di coprire sia i tagli alle tasse sia il debito federale. Il rischio però è di scatenare una guerra commerciale con il resto del mondo, di aumentare l’inflazione, e di scivolare in recessione.

IL CALCOLO SBAGLIATO DEGLI USA

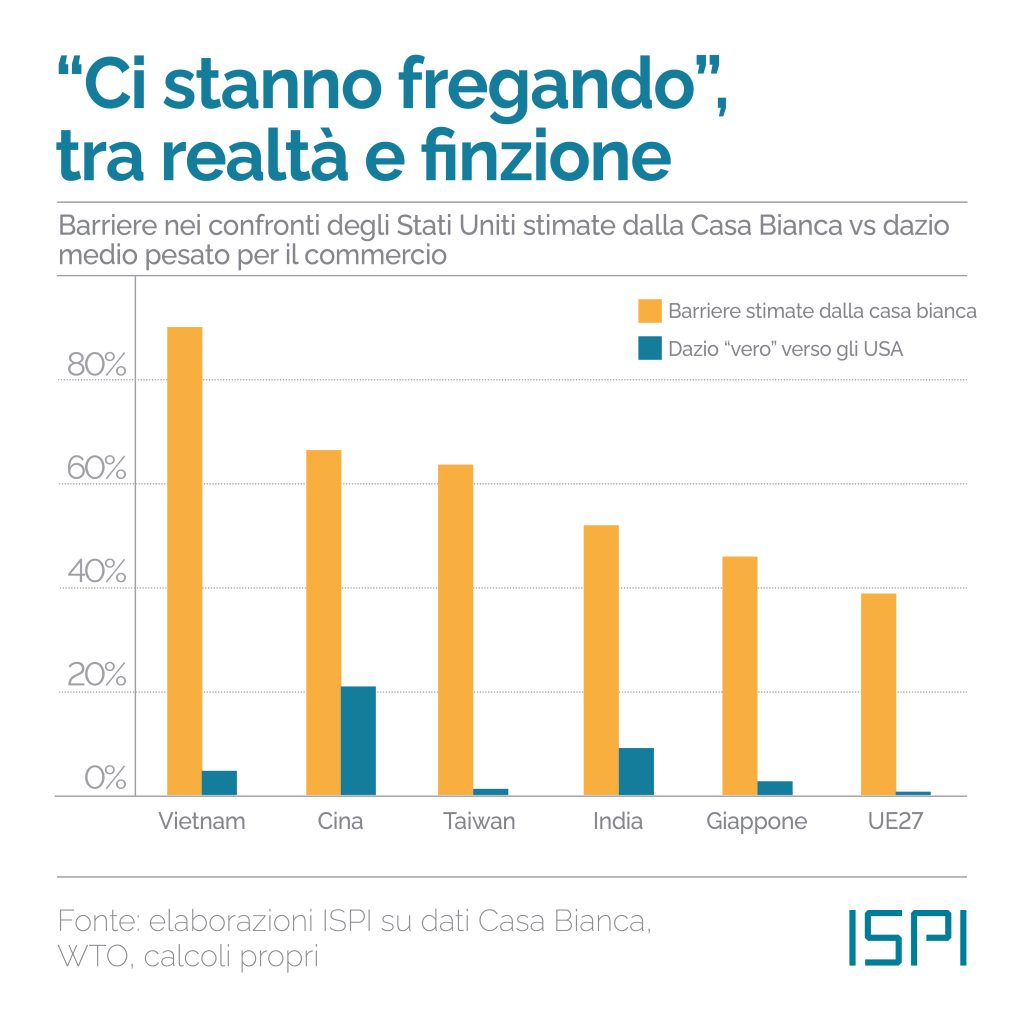

Hanno fatto discutere i criteri con cui l’amministrazione Trump ha calcolato le percentuali dei dazi definiti “reciproci”. La tesi del presidente per cui gli altri paesi del mondo, specie l’Ue ma non solo, stiano fregando gli Usa è semplicistica. Secondo Trump i dazi europei agli Usa sarebbero del 39%, ma in realtà – come confermano i dati dell’Organizzazione mondiale del Commercio – sono tra l’1 e il 5%.

A quanto pare, i funzionari della Casa Bianca hanno creato un calcolo a sé. Preso il livello di deficit commerciale con ogni paese, lo hanno diviso per il totale del valore delle merci esportate, dividendo poi per due la cifra. Il primo ad accorgersene pubblicamente è stato il giornalista economico americano James Surowiecki, a cui il vice portavoce della Casa Bianca Kush Desai ha risposto su X confermando – non volendo – il calcolo. Ma, per economisti e analisti, la formula usata è superficiale o addirittura non ha senso.

Ad ogni modo è la base utilizzata dagli Stati Uniti. Basta prendere ad esempio il 20% dei dazi annunciati per l’Ue per capirlo. Il deficit commerciale Ue verso gli Usa è di 235,6 miliardi di dollari, dividendolo per 605,8 miliardi, cioè il valore delle importazioni Usa dall’Ue, viene 0,39, cioè il 39%. Arrotondato fa 40%, diviso due fa proprio il 20% annunciato da Trump.

LE INGIUSTIZIE ALL’INTERNO DELL’EUROPA

Vale la pena sottolineare anche le differenze che i singoli paesi europei avrebbero affrontato se i dazi avessero colpito singolarmente gli Stati e non tutta l’Unione. A partire dall’Italia, che tra un surplus di 44 miliardi e un export di 76,4 miliardi verso gli Usa avrebbe dovuto subire dazi al 29%. Traendo, quindi, vantaggi dall’essere membro Ue. Un discorso simile, sottolinea sempre l’Ispi, vale anche per la Germania, con un 7% di “sconto”. Mentre a perderci sono Francia e Spagna. La prima, in caso di dazi mirati, li avrebbe avuti del 14%, mentre la seconda in realtà ha un deficit commerciale con Washington, quindi sarebbe stato probabilmente al 10%.

LA RICERCA DI UNA LOGICA DIETRO LA MOSSA DI TRUMP

Il problema di partenza, sempre secondo l’Ispi, è la logica per la quale Trump definisce “reciproci” i dazi annunciati. Il motivo è che risponderebbero a delle tariffe o a delle barriere commerciali ingiuste già imposte dagli altri paesi del mondo sugli Usa, le quali sarebbero la causa del deficit commerciale Usa nei confronti di quei singoli paesi. Per questo ha chiamato il 2 aprile, data dell’annuncio dei dazi, il “Liberation day” per gli Stati Uniti. Se è vero che Washington prima di Trump applicava dazi tra i più bassi al mondo, non è vero in economia che il deficit commerciale derivi da un’ingiustizia o sia sempre sbagliato, ricorda Ispi.

L’istituto italiano stressa due concetti in particolare. Il fatto che “il commercio internazionale in rapporto al Pil del mondo continua a crescere, anche negli ultimi anni di grande rivalità geopolitica. Il motivo è semplice: il vantaggio che tutti traggono dal libero commercio”. E poi il fatto che ritenere “il deficit commerciale sempre ingiusto e imposto dagli altri non solo non tiene conto delle preferenze dei consumatori (e dei risparmi che questi ottengono dall’acquistare beni meno cari all’estero), ma anche della complessità del commercio internazionale e dei ripetuti passaggi dei semilavorati tra paesi prima di arrivare a moltissimi prodotti finiti, negli USA come nel resto del mondo”, ha scritto Antonio Villafranca (nella foto), vicepresidente per la ricerca dell’Ispi. Inoltre, il deficit commerciale a volte è inevitabile e non rappresenterebbe per forza un vulnus o la conseguenza di pratiche commerciali.

IL CASO DELL’ENERGIA

A volte il deficit commerciale è inevitabile, rimarca Villafranca: se un paese come gli Usa in pratica non produce caffè e vuole consumarlo, come può non importarlo da un paese che lo produce? “Stesso discorso – aggiunge il vicepresidente per la ricerca dell’Ispi – lo si può fare per un prodotto ben più strategico come l’energia. Puoi estrarre, come gli USA fanno oggi, tanto petrolio e gas, ma se puoi acquistarli a buon prezzo da alcuni paesi (mentre magari li esporti ad altri), perché il relativo deficit con un paese rappresenterebbe un ‘vulnus’ o sarebbe l’effetto di pratiche commerciali sleali? Bisogna ammettere che almeno alcune di queste considerazioni base dell’economia sembrano conosciute dai consiglieri di Trump: non a caso i nuovi dazi non si applicano all’energia, così come ai beni importati da Canada e Messico e rientranti nell’accordo USMCA del 2020″.